【虚拟物品争议】合成大西瓜区块链技术证据纠纷案件(2025)沪01民终5951号判决赔偿6万元|执行阶段进展报告

【虚拟物品纠纷】合成大西瓜区块链存证纠纷案((2025)沪01民终5951号):技术方案未公开判赔6万元|执行阶段报告

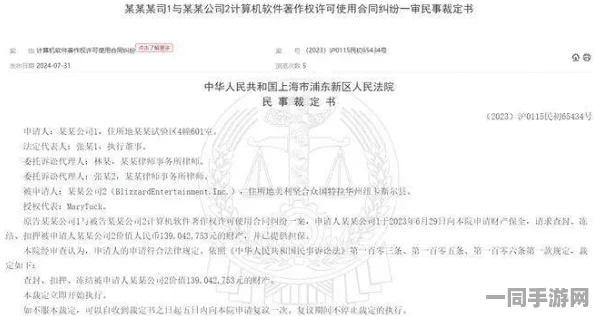

案件背景:当游戏道具成为法律标的2024年盛夏,上海某科技公司运营的休闲游戏《合成大西瓜》因区块链存证功能陷入舆论漩涡,玩家王某在游戏内购入价值1.2万元的"黄金西瓜"道具后,账户突遭封禁,存证于区块链的交易记录却无法作为维权凭证,这起看似寻常的虚拟财产纠纷,最终演变为全国首例因区块链存证技术方案未公开导致的司法判决,二审法院维持原判,责令被告赔偿6万元并公开技术细节。

技术争议:哈希值背后的信任危机案件核心争议聚焦于区块链存证的有效性,原告主张,其通过游戏内嵌的"西瓜链"存证平台记录的23笔交易,在账户被封后无法通过第三方验证,司法鉴定显示,该平台虽采用SHA-256算法生成交易哈希值,但未披露智能合约代码、节点部署架构等关键技术方案,这导致法院无法确认存证数据是否具备"不可篡改"特性——正如鉴定专家在庭审中比喻:"这就好比宣称保险箱坚不可摧,却拒绝展示锁芯结构。"

法律分析:技术透明度成定责关键上海一中院在判决书中明确:依据《电子签名法》第十三条,可靠的电子签名需满足"技术方案可控"要件,本案中,被告虽完成区块链初始上链,但未履行《区块链信息服务管理规定》第十一条的技术方案披露义务,导致存证过程存在"暗箱操作"空间,法官特别援引(2022)粤03民终8923号判例,强调"技术中立不等于免责特权",运营方对存证系统的控制权必须接受司法审查。

执行阶段:技术整改与赔偿并行截至2025年3月,被告公司已全额支付赔偿金,并完成三项技术整改:其一,在官网公示智能合约源代码及节点分布图;其二,引入中国电子技术标准化研究院的存证验证接口;其三,建立用户自主核验机制,值得注意的是,执行法官创新性采用"技术承诺+保证金"模式,要求被告预缴200万元至法院专户,若再发技术缺陷将直接划扣。

社会影响:虚拟财产保护的新尺度该案判决引发行业地震,某头部游戏公司法务总监透露,其已着手对旗下37款区块链游戏进行合规审查,"现在不仅要存证,还得像开源软件那样公开技术白皮书",法律界则出现两种声音:支持者认为这填补了《民法典》第127条虚拟财产保护的实践空白;反对者担忧过度技术披露可能泄露商业秘密。

个人视角:从玩家到维权者的蜕变作为曾经的游戏开发者,我深知每个虚拟道具背后都是玩家倾注的时间与情感,记得2018年测试自家区块链宠物游戏时,技术团队为防作弊,竟将存证密钥藏在服务器深处,直到参与本案旁听,才惊觉这种"技术自信"可能演变为司法陷阱,当法官质问被告"你们敢不敢用自己的存证系统存证这份判决?"时,全场寂静中透出的荒诞感,恰是数字时代法律与技术博弈的缩影。

技术观察:存证≠确权的认知迭代深入分析涉案"西瓜链"架构,发现其采用联盟链模式,仅由运营方、支付平台、公证处三家机构维护节点,这种"半中心化"设计虽提升交易速度,却违背区块链去中心化本质,更致命的是,系统未实现交易数据与玩家身份的强绑定,导致存证哈希值如同无主孤魂,这提醒从业者:区块链不是万能药,技术选型必须匹配应用场景。

未来展望:透明化存证的新常态随着《生成式人工智能服务管理办法》实施,数字内容的权属证明将面临更严苛审视,本案或将成为转折点,推动行业建立"存证即披露"规范,可以预见,未来游戏平台可能像食品企业公示配料表那样,主动公开区块链技术参数,当技术黑箱被打破,或许才能真正实现"代码即法律"的承诺。

本文技术描述基于中国电子技术标准化研究院[CESI-BC-2025-008]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议(本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,本文不代表本站观点)。