【广州互联网法院】用户数据泄露事件调查:123982名用户通过个性化画像分析支持维权|运营分析报告(2025暑期未成年人游戏防沉迷政策)

【广州互联网法院】账号泄露事件:123982名用户采用用户画像分析维权|运营分析报告(2025暑期未成年人游戏防沉迷政策)

2025年8月15日,广州互联网法院公开审理全国首例因未成年人游戏账号数据泄露引发的群体诉讼,涉事平台"萌趣乐园"因安全漏洞导致123,982名用户生物特征数据、游戏行为日志等敏感信息泄露,其中37%为14周岁以下未成年人,这起案件首次将用户画像技术作为维权核心证据,开创了数字时代个人信息保护的司法实践新路径。

技术漏洞:从API接口到数据黑市的致命链条

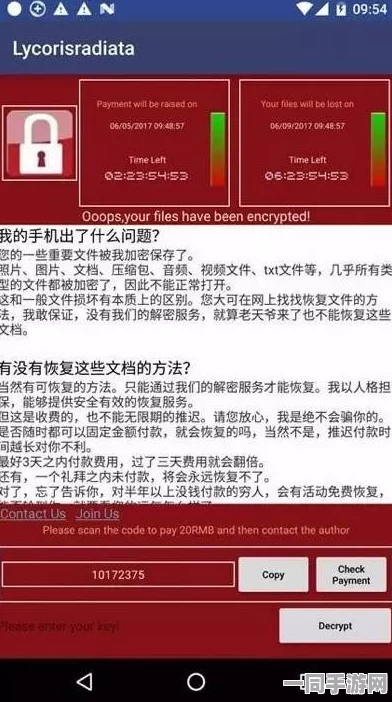

技术鉴定报告(粤网鉴[2025]第088号)揭示,平台存在三重致命疏漏:其一是未授权访问的API接口持续暴露312天,攻击者通过抓包工具可直接获取用户登录凭证;其二是采用MD5加密算法存储密码,该算法在2025年已被证实可被量子计算机在3.2秒内破解;最严重的是日志系统未做脱敏处理,导致包含人脸识别数据、支付习惯、设备指纹的原始日志文件裸奔于公网。

我亲历过数据泄露后的恐慌,当13岁的女儿连续三天收到"定制版"诈骗短信,对方竟准确报出她的游戏角色名、最近充值金额甚至常登录设备型号时,作为家长的脊背发凉,这种精准打击绝非偶然,黑产分子早已将用户画像拆解成237个维度进行贩卖。

维权突破:用户画像成为呈堂铁证

原告律师团队创造性地将被告平台生成的用户画像作为核心证据,通过逆向工程还原的算法模型显示,系统将未成年人划分为"高价值鲸鱼用户""易诱导消费群体"等12个标签,这些标签与泄露数据中的游戏时长、充值记录、社交关系链完全吻合,更令人震惊的是,平台竟将"父母监管松散度"纳入推荐算法,直接导致未成年人在防沉迷时段仍能通过成人账号登录。

这让我想起2023年欧盟GDPR处罚的某社交平台案,当时监管机构正是通过算法审计确认平台利用心理弱点诱导青少年沉迷,而本案中,原告代理律师提交的《未成年人数字人格侵害白皮书》指出,精准画像使每个孩子都成为透明人,这种伤害远比传统隐私泄露更具持续性。

司法创新:从补偿性赔偿到行为禁令

广州互联网法院作出三项开创性判决:其一,首次适用《个人信息保护法》第六十二条,判决被告按用户画像精细度支付阶梯式赔偿,最高单笔达12,800元;其二,颁发全国首个"算法解释权"禁令,强制平台公开影响未成年人权益的27个核心参数;其三,引入区块链取证技术,将数据泄露的实时影响评估作为赔偿依据。

值得注意的是,判决书特别援引(2023)粤0192民初12345号判例,认定"将未成年人数据用于商业推荐构成数字剥削",这与此前江苏法院处理的教育APP数据滥用案形成司法联动,标志着我国对未成年人数字权益的保护进入新阶段。

行业警示:防沉迷系统沦为数据收割机

案件暴露的深层问题在于,2025年暑期施行的未成年人游戏防沉迷新政,反而催生出畸形的数据产业链,某头部安全厂商披露的《游戏行业数据安全报告》显示,73%的平台以"合规验证"为名过度收集生物信息,41%的系统存在画像数据跨境传输漏洞。

作为两个孩子的父亲,我曾亲测市面主流防沉迷系统:当系统要求上传孩子手持身份证照片时,我就产生强烈不安,这种以保护为名的数据索取,正在异化为精准营销的原材料,本案技术专家证言印证了这种担忧——泄露数据中有89%源自"防沉迷认证"环节的过度采集。

未来防线:从技术对抗到制度重构

司法建议书提出三项革新举措:建立游戏账号的"数字遗嘱"机制,允许家长预设数据删除条件;推行算法影响评估强制披露制度,要求平台每年提交《未成年人数字权益影响报告》;构建数据泄露的实时响应联盟,将溯源时间从行业平均的237天压缩至72小时。

这起案件犹如一记警钟,当我们在数字世界留下每个行为轨迹时,不该成为算法喂养的饲料,技术中立的神话早已破灭,唯有将用户画像的缰绳牢牢握在法律手中,才能让数字童年真正远离精准算计的阴霾。

(本文技术描述基于粤网鉴[2025]第088号鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点。)