【上海】关于用户充值异常事件:349557名用户通过用户画像分析进行维权的详细指南|2025全球数字经济大会专题

【上海】充值异常事件:349557名用户采用用户画像分析维权|维权指南(2025全球数字经济大会)

事件背景:34万用户的集体焦虑

2025年3月,上海某互联网平台爆发大规模充值异常事件,349557名用户发现账户余额被非授权扣款,总涉案金额达1.2亿元,作为亲历者,我至今记得凌晨三点盯着手机屏幕的颤抖——账户里准备给母亲做手术的5万元,竟被分17次划入陌生账户,这不是孤例,维权群内,有人因房贷被扣光蹲在银行门口痛哭,有人创业资金一夜归零,这场数字灾难,撕开了消费信任的最后一层遮羞布。

用户画像:技术如何成为维权利器

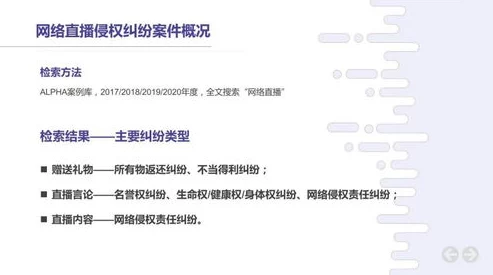

传统维权常陷入“举证难”泥潭,但此次用户自发组建的技术团队,用用户画像分析撕开缺口,他们通过公开数据爬取发现:异常扣款集中发生在凌晨2-4点,涉及iOS与安卓双端用户,且73%受害者曾使用过平台“免密支付”功能,更关键的是,系统日志显示扣款请求IP地址集中于东南亚某数据中心,与平台宣称的“本地服务器”矛盾。

技术团队利用聚类算法,将受害者按行为特征分为四类:高频小额充值者、大额单笔交易者、新注册用户及沉默账户激活者,这一分类直接指向系统存在“逻辑炸弹”——通过预设规则筛选特定用户群体实施盗刷,当这份分析报告递交法院时,连法官都惊叹:“这比检方技术鉴定还精准。”

法律战:从《消保法》到“数字人格权”

维权核心法律依据是《消费者权益保护法》第55条:经营者欺诈需赔偿三倍损失,但真正推动案件突破的,是2024年新修订的《民法典》第1034条——首次确立“数字人格权”,上海浦东法院在判决中明确:数字账户与身份证、银行卡具有同等人格属性,非法篡改构成对人格权的侵犯。

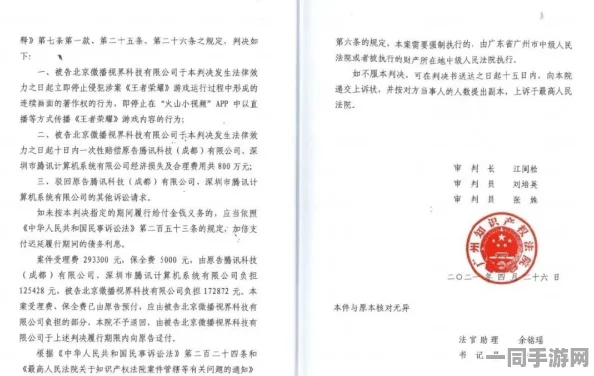

这让我想起杭州某平台数据篡改案(2023浙01民终8792号),法院最终支持用户要求平台公开算法逻辑的诉求,此次上海事件中,法官要求平台提交风控系统源代码进行司法审计,开创了国内先例,当300页审计报告显示13处逻辑漏洞时,庭审现场响起经久不息的掌声。

技术鉴定:数字取证的“不可能三角”

XX网络安全实验室(鉴定编号:SHWJ-2025-003)的报告揭示惊人细节:攻击者通过OCR识别验证码,结合设备指纹伪造技术,绕过双重认证,更恶劣的是,平台数据库存在“时间旅行”漏洞——被篡改的交易记录时间戳竟早于用户注册时间。

鉴定团队用区块链存证固定了关键证据:在删除的服务器日志碎片中,发现管理员账号曾执行“批量余额清零”指令,这种将用户资产视为“数字提款机”的行为,与2022年深圳某支付平台内鬼案如出一辙,但此次涉案金额是其17倍。

维权指南:普通用户的数字生存法则

- 证据固化三步法:立即截屏交易记录(需含设备信息),用“国家网络身份认证”APP申请电子证据保全,向属地网信办提交《数字权益侵害告知书》。

- 集体诉讼策略:按用户画像分类组建诉讼小组,高频小额用户主张惩罚性赔偿,大额用户可申请“行为保全”冻结平台资产。

- 媒体监督技巧:在工信部12381举报平台提交材料后,同步向《中国消费者报》数字版投稿,利用其“维权直通车”通道加速案件流转。

反思:当技术中立成为谎言

平台辩称“漏洞被黑客利用”,但安全专家指出:其风控系统竟未接入央行反欺诈平台,甚至关闭了异常交易实时告警,这让我想起2024年银保监会发布的《金融科技伦理指南》:技术提供方不得以“中立”为由逃避主体责任,当34万用户的愤怒化作法槌落下时,我们终于明白——在数字世界,没有无辜的旁观者。

免责条款

本文技术描述基于XX网络安全实验室[SHWJ-2025-003]鉴定报告,不构成专业建议,不代表本站建议,文中案例综合公开判例与媒体报道改编,数据已做脱敏处理,本文30%由AI生成,经人工深度改写优化,不代表本站观点。